【自治体向け】EV(電気自動車)充電器の導入を推進するには?基礎知識からフローまで徹底解説

更新日:

近年、「持続可能なまちづくり」や「地域の脱炭素化」の一環として、EV(電気自動車)など電動車用の充電インフラ整備に着手し、EV充電器の設置をする自治体が急増しています。しかし、前例のない取り組みであるため、何から始めればよいのか、具体的に何をすればよいのか、といった担当者からの戸惑いの声も少なくありません。

本記事では、自治体が地域のEV充電器を整備・推進するために知っておくべき基礎知識から、具体的な導入フローまで徹底解説します。

EV充電インフラの整備を進める自治体が増えている背景

なぜ今、EV充電インフラの整備を進める自治体が増えているのでしょうか。

その答えは「脱炭素」や「カーボンニュートラル」という言葉に代表される地球環境への配慮です。

現在、日本の二酸化炭素排出量の多くを自動車などの運輸部門が占めています。

そのため、ガソリン車を電気自動車に置き換える「EVシフト」が実現すれば、脱炭素化に向けて二酸化炭素排出量の大幅な改善が期待できます。

特に、運輸部門の中で二酸化炭素排出量の半数近くを占める自家用乗用車のEV化を促進するためには、ドライバーが安心してEVを購入できるように、自治体が主導して充電インフラ環境を整える必要があります。このような背景から、EV充電インフラの整備を進め、EV充電器の設置をする自治体が急増しています。

◎脱炭素化へ高い効果が期待できる “EVシフト”

EVシフトによってどのくらい脱炭素化への効果が期待できるか、最新のデータを用いて紹介します。

国土交通省の発表によると、日本の二酸化炭素排出量約10億3,700万トン(2022年度)のうち、18.5%が運輸部門からの排出であり、その量は1億9,180万トンにものぼります。運輸部門のうち、44.9%が自家用乗用車によるもので、残りは貨物車やバス、タクシーなどの商用車、自動車以外の鉄道や航空などで構成されています。

出典:国土交通省「運輸部門における二酸化炭素排出量」(令和6年4月26日更新)

つまり、自家用乗用車をガソリン車からEVやPHVなどの電動車に変えることができれば、運輸部門全体の約半数の二酸化炭素排出量を改善できるのです。

自家用乗用車に次いで二酸化炭素排出量が多い貨物車や商用車、航空、鉄道の改善がすぐには難しいこと踏まえると、技術や市場が成熟しつつある自家用乗用車のEVシフト化が、脱炭素化を実現する上でもっとも着手しやすく、高い効果が期待できることがわかるでしょう。

◎EVの新車販売は拡大していく

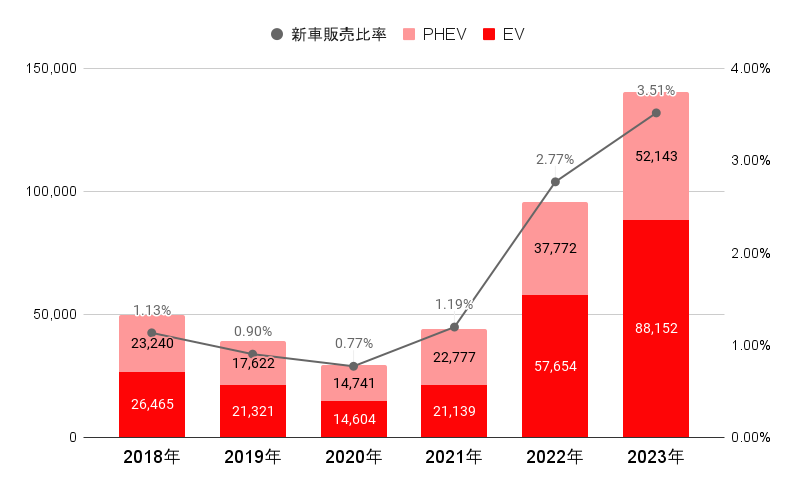

新車販売に占めるEV/PHV比率

一般社団法人日本自動車販売協会連合会「燃料別販売台数(乗用車)」、全国軽自動車協会連合会「 軽四輪車通称名別新車販売確報」より、ENECHANGEが作成

EVシフトを進める上で重要となるのが、EVの新車販売の動向です。

日本では欧州の各国に比べてEV・PHVの新車販売が伸び悩んでいましたが、2023年12月にはEVおよびPHEVの新車販売台数が累計14万台を突破し、急激に成長しています。その背景には、2022年に日産が販売した軽量EV「サクラ」が大ヒットしたことや、2023年に低価格EVを謳う中国のBYDが日本市場に参入したことなどが挙げられます。

日本政府は、2035年までに乗用車新車販売における電動車の比率を100%とする目標を掲げています。そのため、EVの新車販売はさらに拡大していくと予想されています。

【関連記事】データで振り返る「EV元年」こと2022年の電気自動車事情

◎充電環境の課題と自治体によるインフラ整備の重要性

EVの普及が進む一方で、喫緊の課題となっているのが充電インフラ環境の未整備、つまりEV充電器の不足です。

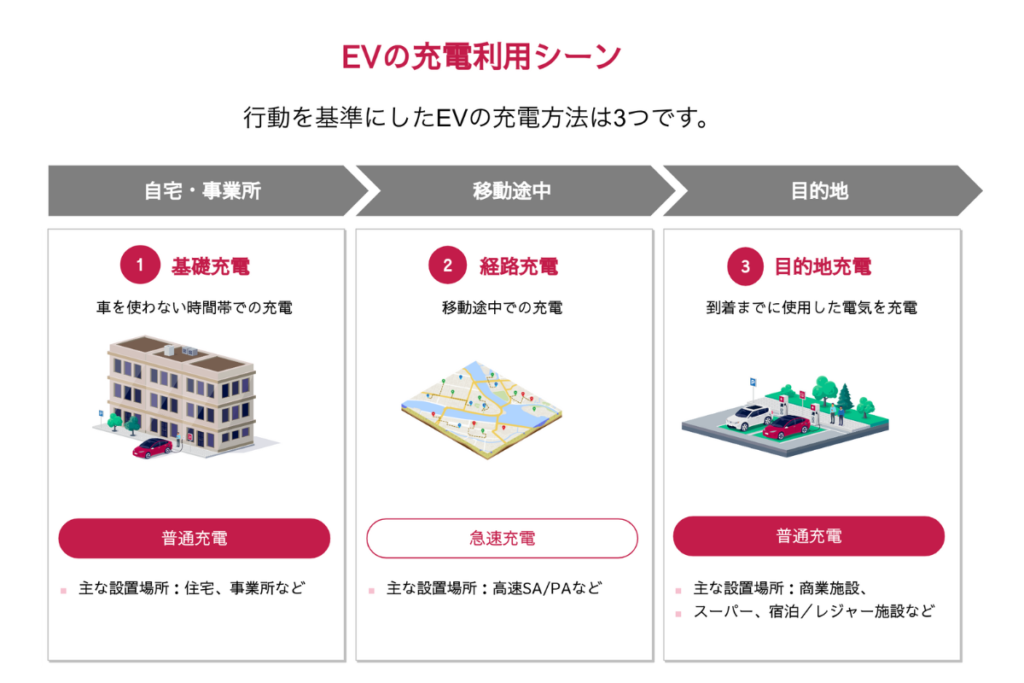

EVは主な充電シーンとして、①自宅や事業所で行う基礎充電、②移動途中に継ぎ足しで行う経路充電、③外出先での滞在時間を利用して行う目的地充電、の3つに分類されます。

それぞれに適した出力、充電時間が異なるため、ドライバーは充電シーンに応じて急速充電器と普通充電器を使いわけることになりますが、いずれの設置台数もまだ十分とは言えず、迅速な拡充が求められています。

日本政府は2030年までに公共用の急速充電器3万口を含む30万口の充電インフラ整備を目指していますが、2023年2月時点で急速充電器が政府目標の26.6%に達しているのに対して、普通充電器は10.4%にとどまっています。

※設置台数は2023年2月13日時点 EVSmart調べ

そのため、普通充電器の早期拡充が必要です。特に都心部に比べて地方では運転距離が長く、目的地に充電器があるかどうかが利便性と安心感に大きく影響します。地域住民がEVを購入し、外出するためには、目的地充電を中心とした充電インフラ整備が必要です。

そして、地方の公的な施設へのEV充電器の導入を進めるには自治体による推進が不可欠です。

現在、国からの補助金を利用して充電設備を導入することが可能です。これにより、実際の費用よりも少ない投資で充電設備を設置できるため、自治体による充電インフラの拡充を大きく後押ししています。

また、充電インフラの整備は観光客の誘致や滞在時間の延長など、脱炭素化以外のメリットもあるため、多くの自治体が導入を検討しています。

自治体が地域の充電インフラ整備を推進するには

自治体が地域の充電インフラ整備を推進するには、主に4つの施策があります。早期達成を目指すためには、単一の取り組みではなく、複数の施策を同時に進めることが重要です。

①自治体の管理施設への導入

交通の拠点である道の駅や、観光の拠点となる宿泊施設や観光施設など、多くの人が訪れる地域の主要な建物の駐車場へ充電器を設置することで、地域全体のインフラ整備に大きく寄与することができます。

この施策の場合、まずは自治体もしくは自治体の指定管理団体が主となり、自治体の管理施設に積極的にEV充電器の導入を行うパターンがほとんどです。

EV充電器を購入・設置する際に利用できる政府補助金「充電インフラ補助金」は、地方公共団体であっても利用することができます。補助金を最大限に活用すれば、低コストでEV充電インフラを整備できます。

【弊社導入事例①】エコロシティ株式会社 / 大阪府庁駐車場(大阪府)

②充電インフラ補助金の創設

EV充電器を設置する事業者、または個人に対して自治体が独自の補助制度を設けることで、導入に対するハードルを下げ、地域全体で充電器の設置を推し進めることができます。

たとえば、長野県では2022年4月に公園やスポーツ施設、宿泊施設などに充電器を設置することを努力義務とする条例を制定しました。

【関連記事】長野県が宿泊施設などに充電設備設置を進める条例を制定

この条例では、2030年までに「未設置区間ゼロ、電池切れゼロ」の充電インフラを整備する目標を掲げています。なかでも有数の観光地である白馬村では、上限額を4万円として普通充電器の設置にかかる補助金制度を設けています。

また現在は、EV充電器の購入・設置に国の補助金も活用することができます。

令和5年度補正・令和6年度当初予算(第1期)の充電インフラ補助金では、充電設備の購入費は半額、充電器の設置工事費は満額(いずれも上限あり)が補助対象になっています。

工事費については設置場所や機器により補助額が異なりますが、たとえば商業施設および宿泊施設に普通充電器を導入する場合、1基あたり135万円が上限の金額になります。つまり、工事費用を135万円以内に収めることができれば、設置者の負担は本体金額の残り半分と消費税分のみとなります。

これに加えて自治体独自の補助金を創設してさらに負担を軽減させれば、通常だと導入のハードルが高い施設においても、事業者は無理なく充電環境を整えられるようになるでしょう。

全国の地方自治体の補助制度については、次世代自動車振興センターのホームページでご確認ください。

\さらに詳しく解説/

EV充電器の設置コスト削減に役立つ

「充電インフラ補助金」とは?

※参考:一般社団法人次世代自動車振興センターHP内「申請の手引き」より

※補助対象となる項目や金額の上限は使用する充電設備や設置条件などにより異なります。

③周知・啓蒙活動の実施

自治体から地域住民や企業にEV充電器の設置を促す周知・啓蒙活動も必要です。たとえば、セミナーなどを通じて、EV充電インフラの重要性や、設置することで得られるメリットについての情報発信を行うことも効果的な施策です。

エネチェンジでは地方自治体と連携したセミナーを開催しています。地域内事業者向けの説明会の企画から開催までを一気通貫でサポートさせていただくことで、地域内の目的地充電スポットの拡充に貢献します。お気軽にお問い合わせください。

エネチェンジ へのお問い合わせはこちら

④充電インフラ事業者との包括連携

充電インフラ事業者と包括連携を行うことで、地域の充電インフラの効率的な運営や管理が可能になります。

包括連携のメリット

・地域内の充電インフラが統一化され、ユーザーの利便性が向上する

・災害時などには充電サービスを無料で提供するなど、BCP(事業継続計画)対策として有効活用できる

・事業者のコンテンツや情報発信を通じて、地域内の公共施設のPRが行える

エネチェンジはこれまでに多くの自治体と連携協定を締結しています。

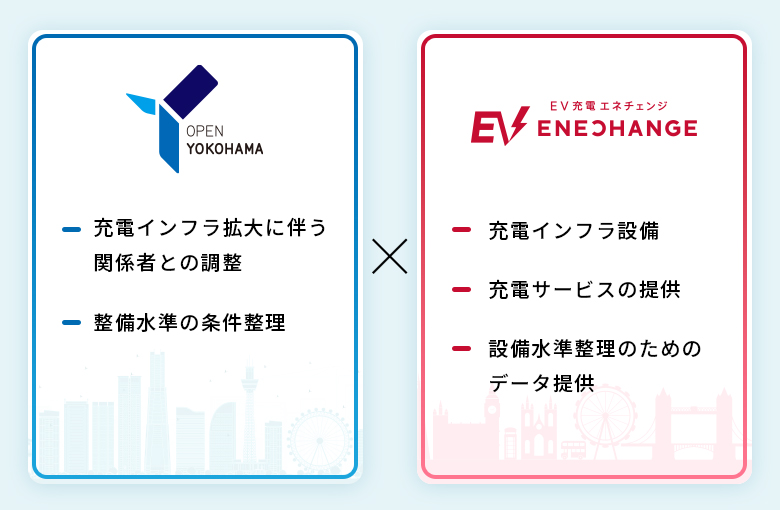

横浜市との連携事例:

エネチェンジと神奈川県横浜市は「Zero Carbon Yokohama」の実現に向けた連携協定を締結しています。

横浜市は2050年までの脱炭素化を目指し、次世代自動車などの普及促進やインフラ整備に重点的に取り組んでいます。公共施設や一般公道への急速充電設備の設置を進める一方で、普通充電設備の普及には課題がありました。そこで、エネチェンジは横浜市の公共施設に6kW普通充電設備「EV充電エネチェンジ」を導入し、市のEVシフトを支援しています。

また、目的地充電に関する普通充電設備の整備水準の検討なども、エネチェンジが積極的にサポートしています。

エネチェンジと横浜市が普通充電設備の普及に向けた連携協定を締結

湯沢市との連携事例:

秋田県湯沢市とエネチェンジは連携協定を締結しています。

湯沢市では、低炭素型次世代交通の普及を促進し、充電インフラの整備も重要視されています。そこで、エネチェンジは湯沢市のスポーツ施設や文化施設、観光施設に6kW普通充電設備「EV充電エネチェンジ」を順次導入し、市内の充電インフラを計画的に構築しています。

エネチェンジ、秋田県湯沢市とEV普通充電設備の普及に向けた連携協定を締結

包括連携の詳細については、エネチェンジへお気軽にお問い合わせください。

エネチェンジ へのお問い合わせはこちら

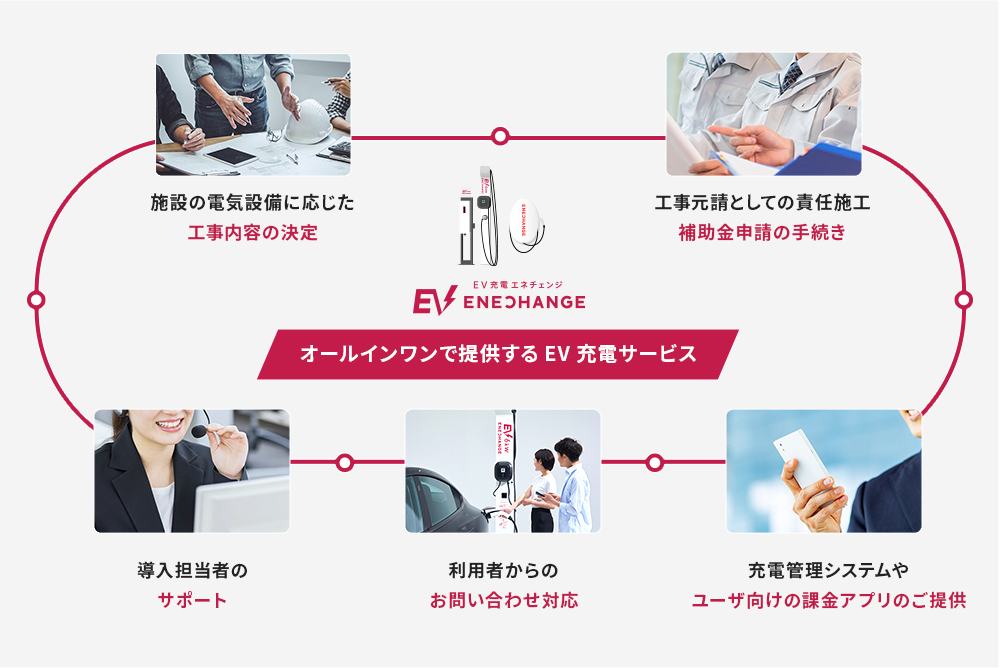

EV充電器の導入フロー

では、実際にEVの充電環境を構築するにはどうすればよいのでしょうか?施設へのEV充電器の導入フローは、以下の流れとなります。

- EV充電器の選定

- 導入施設の決定

- 運用方法の決定

- 現地調査

- 施設の電気設備に応じた工事内容の設計

- 補助金申請手続き

- 充電器設置工事

- 充電管理システムやユーザー向け課金システムの構築

- 利用者からのお問い合わせ対応

- ドライバーへの認知活動や集客対策

- 保守・メンテナンス

- 利用数に応じた増設検討・実施

インフラ環境としてEV充電器をきちんと機能させるためには、充電器を設置するだけでは足りません。設置後の運用・管理のためのシステムの構築や、不具合や質問があった際の問い合わせ対応、保守メンテナンスなど、必要な業務は多岐に渡ります。

これらをすべて担当者がひとりで行うのは非常に負荷が大きく、計画したものの途中で断念してしまうというのもよくあるケースです。また補助金が使えるからと充電器を設置したはよいものの、その後どうしたらよいのかわからずにそのまま放置してしまっている、という施設も少なくありません。

現在充電器スポットとして登録されている施設でも、故障した機器がそのままの状態で置かれ、現地に行くと故障中の張り紙が貼ってあったり、運用が面倒で使える状態であっても使用禁止としている施設が多数見受けられます。実際にEVに乗っているドライバーからは、使えると思って訪れた施設で充電器が利用できず、2〜3施設まわってようやく充電ができたという話もよく聞きます。

つまり、EV充電器は設置すれば終わりではありません。導入後もドライバーが継続的に利用できるよう管理・運用のサイクルを回す必要があるのです。

EV充電エネチェンジなら、複雑な業務もまるっと対応◎

ここまでお読みいただき、「やはりEV充電器を導入するのはなんだか難しそう」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方は、ぜひ導入台数No.1*のエネチェンジにおまかせください!

EV充電エネチェンジは、導入や運用の手間やコストを最小限に、電気自動車向けの充電設備の導入ができるオールインワンサービスです。工事内容の決定や補助金申請の手続き、導入後のアフターフォローまですべて豊富な知識を持ったエネチェンジの担当者がまとめて対応いたします。

また、GX(グリーントラストフォーメーション)推進企業であるENECHANGEでは、EV充電器の設置以外にも電力調達の最適化や再エネの活用など、幅広い脱炭素化対策についての相談も承ります。まずはお気軽にご相談ください!

エネチェンジ へのお問い合わせはこちら

※認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器(6kW)の設置口数(2025年6月1日時点、GoGoEV調べ)